Salaires insultants en Kabylie

Quatrième article du reportage d’Albert Camus sur « la misère en Kabylie »

« 6 à 10 francs par jour pour 12 heures de travail »

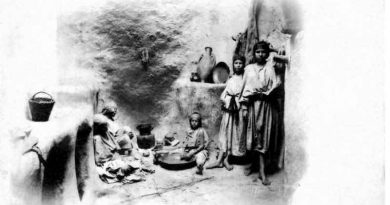

Les gens qui meurent de faim n’ont généralement qu’un moyen d’en sortir et c’est le travail. C’est là une vérité première que je m’excuse de répéter. Mais la situation actuelle de la Kabylie prouve que cette vérité n’est pas aussi universelle qu’elle le paraît. J’ai dit, précédemment, que la moitié de la population kabyle est en chômage et que les trois quarts sont sous-alimentés.

Cette disproportion n’est pas le résultat d’une exagération arithmétique. Elle prouve seulement que le travail de ceux qui ne chôment pas ne les nourrit pas. On m’avait prévenu que les salaires étaient insuffisants. Je ne savais pas qu’ils étaient insultants. On m’avait dit que la journée de travail excédait la durée légale. J’ignorais qu’elle n’était pas loin de la doubler. Je ne voudrais pas hausser le ton. Mais je suis forcé de dire ici que le régime du travail en Kabylie est un régime d’esclavage. Car je ne vois pas de quel autre nom appeler un régime où l’ouvrier travaille de 10 à 12 heures pour un salaire moyen de 6 à 10 francs. Je vais donner, sans y ajouter de commentaires, les salaires ouvriers par région. Mais je voudrais dire auparavant que, si extraordinaires qu’ils paraissent, je les garantis absolument. J’ai sous les yeux des cartes d’ouvriers agricoles des domaines Sabaté-Tracol dans la région de Bordj-Menaïel. Elles portent la mention de la quinzaine en cours, le nom de l’ouvrier, son numéro d’ordre et le prix convenu. Sur l’une je lis 8 francs, sur l’autre 7 et sur la dernière 6. Dans la colonne réservée au pointage, je vois que l’ouvrier qui touche 6 francs a travaillé 4 jours dans la quinzaine. Se rend-on bien compte de ce que cela représente ? Même si l’ouvrier en question travaillait 25 jours par mois, il gagnerait 150 francs avec quoi il lui faudrait nourrir pendant 30 jours une famille de plusieurs enfants. Ceci recule les bornes de l’indignation. Mais je demanderai seulement combien de ceux qui me lisent sauraient vivre avec ces ressources.

Géographie de l’esclavage kabyle

Avant d’aller plus loin, voici des précisions. Je viens de donner les salaires moyens de la région de Bordj-Menaïel. J’ajouterai ceci : les sirènes des fermes Tracol hurlent en pleine saison (en ce moment) à 4 heures, à 11 heures, à 12 heures et à 19 heures. Cela fait 14 heures de travail. Les ouvriers communaux du village touchaient 9 francs par jour. Après protestation des conseillers municipaux indigènes, les salaires ont été portés à 10 francs. A la Tabacoop de la même région, le salaire est de 9 francs. A Tizi-Ouzou, le salaire moyen est de 7 francs pour 12 heures. Les employés communaux reçoivent 12 francs. Les propriétaires kabyles de la région emploient aussi les femmes pour le sarclage. Pour la même durée, elles sont payées trois francs cinquante.

A Fort National, les propriétaires kabyles qui n’ont rien à envier aux colons à cet égard payent leurs ouvriers 6 et 7 francs par jour. Les femmes sont payées 4 francs et on leur donne de la galette. Les employés communaux sont payés 9, 10 et 11 francs.

Dans la région de Djemaa-Saridj, où le pays est plus riche, les hommes sont payés de 8 à 10 francs pour une dizaine d’heures et les femmes 5 francs.

Autour de Michelet, le salaire agricole moyen est de 5 francs, plus la nourriture, pour 10 heures de travail. Le salaire communal est de 11 à 12 francs. Mais on retient directement sur cet argent, et sans prévenir les intéressés, l’arriéré des impôts. Ces retenues. Atteignent parfois la totalité du salaire. Elles sont, en moyenne, de 40 francs par quinzaine. Aux Ouadhias, le salaire agricole est de 6 à 8 francs. Les femmes touchent pour la cueillette d’olives de 3 à 5 francs, les ouvriers communaux de10 à 11 francs, sur lesquels on retient aussi l’arriéré d’impôts. Dans la région de Maillot, pour une journée de travail illimitée, l’ouvrier touche de 9 à 10 francs. Pour la cueillette des olives, on a aussi institué un salaire familial de 8 francs au quintal d’olives récoltées. Une famille de 4 personnes récolte en moyenne deux quintaux dans une journée. Elle gagne donc 4 francs par personne. Dans la région de Sidi-Aïch, le salaire est de 6 francs, plus la galette et les figues. Une société agricole locale paye ses ouvriers 7 francs sans la nourriture. On pratique aussi le louage à 1.000 francs par an, plus la nourriture. Dans la plaine d’El-Kseur, région colonisée, l’homme touche 10 francs, la femme 5 francs et l’enfant qu’on emploie à la taille de la vigne, 3 francs. Enfin, dans la région qui va de Dellys à Port-Gueydon, le salaire moyen est de 6 à 10 francs pour 12 heures de travail. J’arrêterai cette révoltante énumération sur deux remarques. Tout d’abord, il n’y a jamais eu de réaction de la part des ouvriers. En 1936 seulement, aux Beni-Yenni, des ouvriers occupés à construire une route, qui touchaient cinq francs par jour, ont fait grève et ont obtenu un cahier de charges qui fixait leur salaire à 10francs. Ces ouvriers n’étaient pas syndiqués. Je noterai enfin que la durée injustifiable de la journée de travail se trouve aggravée du fait que l’ouvrier kabyle habite toujours loin du lieu de travail. Certains font ainsi plus de 10 kilomètres à l’aller et au retour. Et, rentrés à 10 heures du soir chez eux, ils en repartent à 3 heures du matin, après quelques heures d’un sommeil écrasant. On me demandera ce qui les oblige à retourner chez eux. Et je dirai seulement qu’ils ont l’inconcevable prétention d’aspirer à quelques moments de détente au milieu d’un foyer qui demeure à la fois leur seule joie et le sujet de tous leurs soucis.

Les raisons de l’exploitation

Un pareil état de choses a ses raisons. L’estimation officielle de la journée de prestations est de 17 francs. Si l’on arrive à payer 6 francs la journée de travail, c’est que le chômage étendu permet la concurrence. Les colons et les propriétaires kabyles le savent si bien qu’on a pu voir certains administrateurs hésiter à augmenter les salaires communaux pour ne pas les mécontenter. Aux Beni-Yenni, grâce à des circonstances sur lesquelles je reviendrai, une politique de grands travaux a été instaurée. Le chômage ayant notablement diminué, les ouvriers sont payés 22 francs par jour.

Ceci fait la preuve que l’exploitation seule est la cause des bas salaires. Aucune des autres raisons qu’on en donne n’est valable. Les colons invoquent le fait que l’ouvrier kabyle se déplace souvent et lui appliquent le salaire dit « de passage ». Mais en Kabylie, tous les salaires aujourd’hui sont de passage et cette misérable excuse couvre d’inexcusables intérêts. Quant à l’idée si répandue de l’infériorité de la main d’œuvre indigène, c’est sur elle que je voudrais terminer. Car elle trouve sa raison dans le mépris général où le colon tient le malheureux peuple de ce pays. Et ce mépris, à mes yeux, juge ceux qui le professent. J’affirme qu’il est faux de dire que le rendement d’un ouvrier kabyle est insuffisant. Car s’il l’était, les contremaîtres qui le talonnent se chargeraient de l’améliorer. Il est vrai par contre que l’on peut voir sur des chantiers vicinaux des ouvriers chancelants et incapables de lever leur pioche. Mais c’est qu’ils n’ont pas mangé. Et l’on nous met en présence d’une logique abjecte qui veut qu’un homme soit sans forces parce qu’il n’a pas de quoi manger et qu’on le paye moins parce qu’il est sans forces. Il n’y a pas d’issue à cette situation. Ce n’est pas en distribuant du grain qu’on sauvera la Kabylie de la faim, mais en résorbant le chômage et en contrôlant les salaires. Cela, on peut et on doit le faire dès demain. J’ai appris aujourd’hui que la colonie pour donner à la population indigène une preuve de son intérêt allait récompenser les anciens combattants par le don d’un insigne. Puis-je dire que ce n’est pas avec ironie que j’écris ceci, mais avec une certaine tristesse. Je ne vois pas de mal à ce qu’on récompense le courage et la loyauté. Mais beaucoup de ceux que la faim ronge aujourd’hui en Kabylie ont combattu aussi. Et je me demande de quel air ils montreront à leurs enfants affamés le morceau de métal qui témoignera de leur fidélité.

Albert Camus, Alger Républicain, le 8 juin 1939